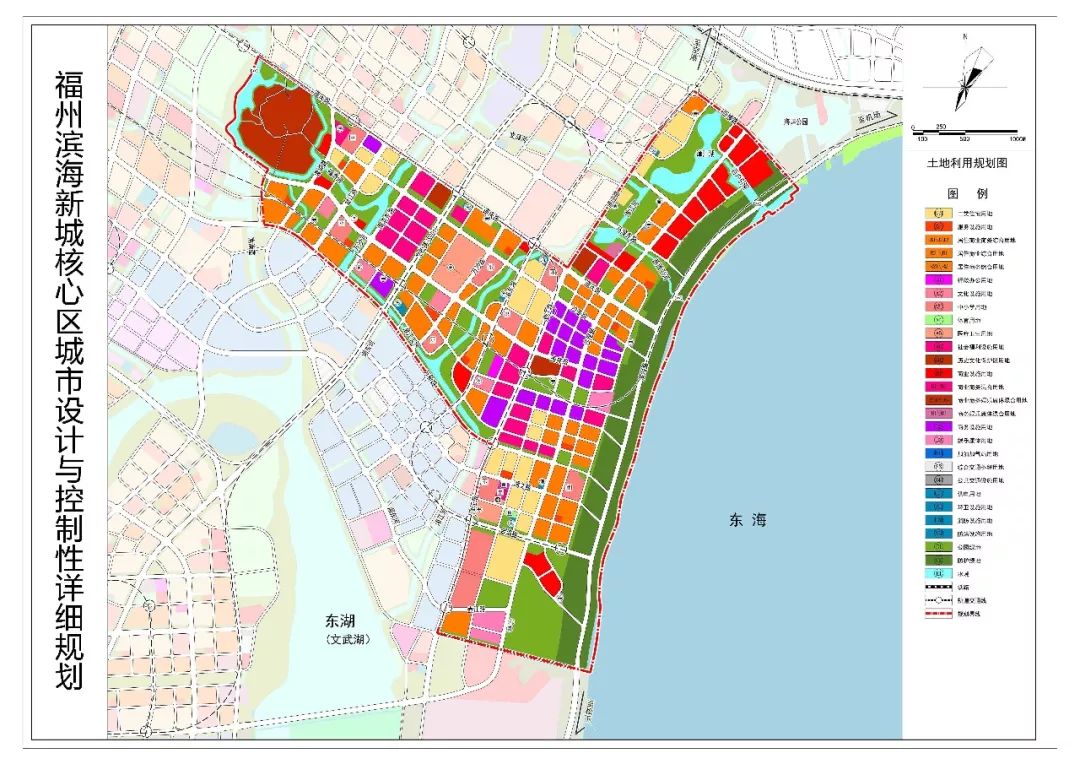

12月13日,福州市自然资源和规划局公布了长乐滨海新城核心区最新城市设计与控制性详细规划。

福州滨海新城位于福州沿江、向海两条轴线交叉的核心区域,西承主城,南接平潭、福清,北联罗源湾,面积188平方公里,多条重要的交通动脉在此交汇,同时拥有空港、海港、陆港、信息港资源,是福州东进发展的中枢、南下开拓的门户,具有十分重要的战略区位优势。

其中,核心区面积86平方公里,北至机场高速、西至泽竹快速路、南至下沙。共分为滨海新城核心区规划区、北部组团、莲花山组团、东南大数据产业园、东站组团、CBD南岸组团、下沙片区等七大板块。

根据规划及功能定位来看,未来滨海新城将以核心规划区定位为国际化新城中心,北部组团、莲花山组团打造生态宜居板块,东站组团定位交通枢纽中心和商务商贸中心,南岸组团定位城市生态绿核,下沙片区定位滨海度假区及旅游综合服务区,再辅以地铁6号线、滨海快线等多条轨道交通,共同打造宜居宜业健康休闲的福州城市副中心。

规划区处于滨海新城心脏地带,北接机场高速通往福州主城区及长乐国际机场;南侧228国道、201省道等通往下沙及松下港区,交通便利。规划范围为:东至东海,南至规划东湖路,西至大数据产业园及壶井村,北至规划道庆路及海蚌公园东侧,整体呈现T形。

规划区是滨海新城的核心部分,是建设“创新高地、开放门户、宜业家园、生态绿城”重要战略部署和样板示范区,是以中央商务、滨海旅游、商业娱乐、和谐宜居等功能为主的生态型综合发展区。

发展定位确定为:国际化新城中心、宜居宜业健康休闲的滨海新城中心区。

规模: 规划总用地面积11.95平方公里,城市建设用地面积约11.1平方公里。规划居住人口规模约9万人。

规划结构: 规划总体布局形成“一心、两轴、四片区”的规划结构。

一心:中央商务核——以城市中央公园及标志性塔楼为中心的中央商务区。

两轴:行政文化轴——沿福海路形成城市行政文化轴,从西往东始于莲花山脚的行政中心,终于滨海的城市中央公园,串联壶井公园、青少年活动中心、文化馆、美术馆、市民服务中心、中央商务区标志性塔楼、中央公园、滨海博物馆等设施,结合绿地、轨道站点设置,形成东西向贯穿规划区的城市级行政文化轴线。

滨海功能轴——沿沙尾路从南向北串联星级酒店、海滩酒店、中央公园、高端商住、森林度假区等功能空间形成沿滨海功能轴。

四片区:中央商务区——包括中央商务区、政务中心、文化中心、城市中央公园等。

北岸社区——依托北部滨海岸线,结合防洪堤与黄金沙滩海岸,通过不同的水岸处理手法,以低密度的沙滩酒店群为主体,形成面海背湖,层次丰富的沿海景观休闲度假区。

南岸社区——依托南部滨海岸线、防风林带、规划区南部的生态湿地和高尔夫体育公园组成的优质生态基底,形成以森林度假区与居住区为主的生态型生活度假区。

文化中轴社区——依托现有的丰富水网结合现状村庄肌理,形成以壶井山顶小镇为中心的生态型生活住区。

用地布局: 倚滨海之势,从软环境和硬环境两方面打造高品质中央商务中心、宜居环境、休闲娱乐空间、高质量公共服务,展示滨海新城都市化形象;缘山水之畔,将绿色环保、生态低碳的建设理念作为核心发展理念,向南北向西延展,建设集约型、低碳型、高效型的活力宜居宜业新区。

空间景观架构: 规划形成“两核、两节点、一廊、一轴”的空间景观结构。

“两核”:指西部的以被河道围绕的,壶井村及山体为中心的壶井山景观核心;东部以标志性塔楼及中央公园为中心的滨海景观核心。

“两节点”:北部的以大面积水域及周边绿地形成的生态型的海蚌公园;南部的以现有生态林为核心的森林公园。

“一轴”:以为福海路为依托,以滨海新城最西规划区外的莲花山景观核心为节点,向东串联各个景观核心、绿地、文化设施的“从山到海”的文化景观轴。

“两廊”:两廊分别为沿规划区内重要河道及两侧绿带形成的蓝绿滨水景观廊道;沿东部滨海岸线,从南至北贯穿各个节点及景观核心的300m宽的沿海防风林及沙滩滨海走廊。

东南大数据产业园位于福州滨海新城的中心,距离福州市区36km,距长乐市区13km,火车东站5km,长乐国际机场10km,10分钟可达长乐机场,交通优势明显。

东南大数据产业园环抱大东湖,北临滨海新城商务中心,景观优良,未来交通便捷,设施齐全,服务完善。规划范围为:规划范围北至万新路,西到泽竹快速路,南至东湖及南洋河沿线,东至漳江路。规划总用地面积约938.69公顷。

本区的功能定位为:以大数据集成应用为主的创新型产业园区。主要的功能构成为:创新型产业、居住和商业商务服务。

规模: 规划总用地面积9.39平方公里,规划居住人口规模约1.7万人,可安排就业岗位8.92万个。

规划结构: 规划总体布局形成“一带一轴、多片区、多核心”的规划结构。

“一带”:环湾共享设施带——沿莲柄港-南洋河-东湖水系及周边绿带形成的共享设施服务带。

“一轴”:园区功能联系轴线——通过金滨路贯穿整个大数据产业园,串联园区重要配套设施;

“多片”:以园区主干道为界,形成八个主要的产业园区,分别是东侧的健康医疗大数据片区、VR大数据片区、大数据集成应用片区、融合创新支撑服务片区以及西侧的环湾核心服务区、文创乐活大数据片区、海丝大数据片区、融合创新支撑服务片区。

“多心”:利用规划水系绿道景观,每个片区内均形成一个功能完备又相对错位的一个片区核心。其中包括大数据集成应用片区核心、VR大数据片区核心、融合创新支撑服务片区核心、健康医疗大数据片区核心、文创乐活片区核心、海丝大数据片区核心、环湾核心服务片区核心等。

用地布局: 作为以创新型产业为主的产业片区,结合产业规划,本次规划提出三园一区的用地布局,并细分为八个片区,其中位于东西两翼连接处,即南洋河、东湖、莲柄港交界位置作为整个产业园区的服务核心,其他片区分布一处片区中心,其他为产业园服务的相关核心功能分散布置,结合现状及规划道路形成园区骨架,结合规划多条水系和两侧绿带以及街头绿地等,形成园区蓝绿系统。结合专项规划,布置公交、停车、垃圾转运站等公用设施,形成园区支撑系统。

空间景观架构:

本区绿地以南洋河-莲柄港-大东湖水系作为背景,以区内河流水系作为生态绿化廊道,结合河流交汇、规划街头公园等形成公园绿地节点,以水系绿带为环,将组团绿地节点系统有机的联系起来,共同构成组团的绿化网络系统。规划形成点线面相结合的网络状开放性绿地布局结构。

整体形成高低错落、内外呼应、分类有别的空间意向:工业建筑以研发功能为主,主要为多层及高层的办公研发类建筑;工业服务中心绿地及周边空间以绿地为中心,形成收合有序的空间。

住宅用地及商住用地以适当的高容积率保证规划的可实施性,以“高绿地率、低建筑密度”保证居住区环境,同时将住宅组团绿地与城镇集中绿地结合在一起,与沿街绿化带一起组成绿化景观系统。

北部组团位于滨海新城核心区北部区域,机场高速南侧,东临东海,距离福州市区35公里,规划区东侧毗邻长乐机场,南侧与滨海新城核心区接壤,距滨海新城中央商务区2公里,交通便捷、区位优势明显。同时,规划区南部片区也位于滨海新区启动区范围内,具有十分重要的战略优势。

规划区范围北至机场高速,东至东海-漳江路,南至道庆路,北至莲柄港,规划总用地面积约1136.26公顷。

本片区是福州滨海新城核心区“CBD及旅游度假功能区”的重要组成部分,在立足基地自身优势,融入滨海新城“创新高地、开放门户、宜业家园、生态绿城”发展目标指引下的功能定位是:以居住功能为主导,集教育、医疗、文化等功能为一体的生态宜居社区。

规模: 规划总用地面积11.36平方公里,城市建设用地面积约10.03平方公里。规划居住人口规模约16.14万人。

规划结构: 规划总体布局形成“多廊、多组团”的空间结构:

“多廊”:沿南洋北河、漳江河-万沙河等自然水体及滨水绿带,形成两大滨水景观主廊,景观上形成由壶井山—漳江—东海的视廊,功能上串联各居住组团、轨道站点、医疗教育等设施及公园节点,形成城市公共活动的主要轴线。以万沙河、南港道、文松河、漳江河等水体为主,通过滨水绿地、街头绿带串联形成的城市休闲绿廊。

“多组团”:指片区内七大居住组团,即白眉居住组团、下吴居住组团、演屿居住组团、新宅居住组团、新厝万沙居住组团和百户居住组团。

用地布局:规划沿南洋北河、漳江河-万沙河等自然水体及滨水绿带,形成两大滨水景观主廊,景观上形成由壶井山—漳江—东海的视廊,功能上串联各居住组团、轨道站点、医疗教育设施及公园节点,形成城市公共活动的主要轴线。同时,以万沙河、南港道、文松河、漳江河等水体为主,通过滨水绿地、街头绿带串联形成的城市休闲绿廊,使规划总体形成组团发展的模式。

空间景观架构:规划形成“双核、两轴、多廊、多节点”的空间景观结构。

“双核”:指西部的被南港道环抱的白眉公园景观核心,和东部与漳江湖相连的海蚌公园景观核心。

“两轴”:以南港道环抱的白眉公园为起点,经万沙河、演屿村及沿岸绿地,向东至海蚌公园的“沿河向海”景观轴;以及,自壶井山为起点,经福海河、文松和、漳江河及沿岸绿地,向东串联公共文化设施的“从山到海”景观轴。

“多廊”:多廊为沿规划区内重要河道及两侧绿带形成的南北向蓝绿滨水景观廊道,主要为南港道景观走廊、文松河景观走廊、文朱河景观走廊、漳江河景观走廊。

“多节点”:指散落在片区内的各景观节点,如南港公园、尚迁公园、漳江湖等,是片区景观轴线和廊道上的重要组成部分。

莲花山片区位于滨海新城核心区西部,是滨海新城核心区的西部门户、该区处于福州沿江向海发展的重要轴线上,是长乐旧城同滨海新城过渡的重要区域,具有十分重要的战略区位优势。

规划区范围西至绕城高速公路,东至莲柄港南港道-壶井路-壶江路,南至金滨路-万新路-泽竹快速路-东南快速路-福北路,北至机场高速,规划总用地面积约20.60平方公里。

莲花山组团在立足基地自身优势,融入滨海新城“创新高地、开放门户、宜业家园、生态绿城”发展目标指引下的功能定位是:以居住功能为主导,集教育、医疗、文化、体育等功能为一体的生态宜居社区。

规模: 规划区总用地面积2060.60公顷,扣除水域、湿地等非建设用地面积约320.26公顷,规划城市建设用地面积约1740.34公顷。

规划结构: 规划总体布局形成“两轴、四心、四片”的规划结构。

“两轴”:依托泽竹快速路、道庆路两条区域性道路、城市主干路形成空间发展轴。

“四片”:被两轴划分的四个功能片区,分别为大学村片区、莲花片区、恰屿片区、东平片区。

“四心”:在每个片区依托滨水绿地、轨道站点等要素形成城市公共服务的功能核心。

用地布局: 结合区内纵横的水系网络,依托莲柄港、南洋西河等主干水系廊道,布置居住,文化,体育,绿地等城市功能。充分挖掘区内的文化内涵,打造西至莲花山,行政中心,东至壶井山的文化轴线,综合布置大学村用地功能,从软环境和硬环境两方面打造高品质、以居住功能为主导,集教育、医疗、文化、体育等功能为一体的生态宜居社区。

空间景观架构: 规划形成“双核、一轴、多廊、多节点”的空间景观结构。

“双核”:指西侧的莲花山生态绿色核心与东侧的片区级城市公共服务中心所形成的城市景观核心。

“一轴”:向东串联公共文化设施的“从山到海”文化景观轴。

“多廊”:多廊为沿规划区内重要河道及两侧绿带形成的南北向蓝绿滨水景观廊道,主要为南港道景观走廊、南洋西河景观走廊、莲柄港景观走廊。

“多节点”:指散落在片区内的各景观节点,如滨海新城体育中心、屿头湖公园、南洋西河公园、云路公园等,是片区景观轴线和廊道上的重要组成部分。

东站组团背靠董奉山、南阳山,东临东湖、东湖湿地,生态环境优良。规划范围北至南洋河北侧、东至大东湖西侧,西至泽竹快速路,南至文松快速路以北区域,规划总用地面积约1608.52h㎡。

本区的功能定位为:依托福州东站枢纽,建设福州重要的先进制造业发展极,打造福州未来的交通枢纽中心和商务商贸中心,福州对外交通的重要门户,滨海新城的次级商贸中心及产业引擎之一。

规模: 规划总用地面积16.08平方公里,规划居住人口规模约11.52万人,可安排就业岗位13.82万个。

规划结构: 规划总体布局形成“一核、一轴、一带、四片区”的规划结构。

“一核”:站前综合服务核心——为功能区(地区)级公共服务中心,包含商业、办公、文化、体育等综合功能,服务整个东站组团乃至辐射整个滨海新城,作为滨海新城的副中心;

“一轴”:站前活力景观轴——站前公园到东湖形成集蓝绿景观和商业商务一体的景观活力轴,景观上形成由站前地区到东湖的的视廊,功能上串联商业商务区、中央水系及公园、各类公共服务类设施,形成城市公共活动的主要轴线。

“一带”:南洋河沿线休闲景观带——以南洋河水系及两侧绿带形成的城市开放空间为纽带,串联两岸各类城市功能区域,形成带状景观及功能走廊。

“四片区”:火车东站综合服务片区——以规划火车东站为核心,滨海工业综合发展片区——结合现状滨海工业区发展状况,结合厂房改造,提升整体环境质量,发展以高端制造业为主的综合片区。站前北宜居片区、站前南宜居片区——两个依托站前景观及功能核心形成的以居住及其配套为主要功能的宜居片区。

用地布局: 西靠南洋河水系,东枕东湖,利用极佳的自然资源,打造生态宜居、环境美好的和谐居住片区。利用火车东站的带动作用,打造站前商业商务集中区。依托于滨海新城公共服务配套体系,形成完整的公务服务配套设施网。依托滨海工业区现状已成规模,通过滨海新城的开发,使之成为滨海乃至福州的一个重要产业引擎。

空间景观架构:

一站一轴,构筑区域景观及功能门户:结合建设东站的契机,打造东站-东湖的功能及景观轴线,轴线以绿带和水系为联系,两侧布置商业商务功能和公共服务设施,以东站和站前功能轴线构筑整个东站组团的东西向轴线,打造景观及功能门户。

轴带相交,强化景观联系与慢行系统:东站组团最突出的是南洋河和东湖环抱,规划多条联系河与湖的绿色走廊,形成以两条南北向水系为纽带,多条道路绿化空间为慢行轴线的景观系统,使整个东站组团都形成较强的景观联系和通畅的慢行系统,并串联各类城市开敞空间,形成点线面相结合的景观及慢行系统。

组团布局,塑造面向景观的社区空间:顺应河湖之间、岛状用地的先天条件,功能布局、景观风貌、空间形态考虑组团布局,组团中心低密度低高度开发,向优质蓝绿景观打开,空间上形成居住建筑环绕公共建筑,并在滨水打开的组团布局,配合东站景观轴线和快速路,形成多个居住生活组团,以达到最好的宜居效果。

CBD南岸组团位于滨海新城核心区中部,东接东海,西至环湖路,区内有12平方公里东湖及湿地,是滨海新城核心区的“绿心”。

规划范围为:西至东南快速路和规划湖西路;南至下沙片区;北至东湖路;东至滨海路及外文武湖十七孔水闸,规划范围总面积17.51平方公里。

本组团是福州滨海新城的生态景观核心,建设以生态和游憩功能为主导,集休闲、文化、体育、商业等功能为一体的城市生态绿核。

规模: 规划总用地面积17.51平方公里,城市建设用地面积约7.44平方公里。

规划结构: 规划形成“两园、两片”的空间布局结构。

两园:东湖公园:十八孔闸北侧以湖体和城市公园为主的区域;东湖湿地公园:十八孔闸南侧以湿地为主的区域。

两片:文体服务片区:东湖公园北侧以体育、文化等公共设施为主要功能的片区;综合配套片区:湿地公园东北侧以旅游服务等功能为主的片区。

用地布局: 根据CBD南岸组团的目标定位和功能构成,东湖及湿地是滨海新城极其珍贵的生态资源,应严格控制湿地范围内的开发建设,保护生态本底。湿地周边充分发挥湖面和湿地景观资源优势,布局文化、体育等城市公共功能,将城市活动吸引至滨水地区,打造环湖生态文化圈,促进片区发展成为以生态为特色的城市客厅。

空间景观架构: 规划形成“一脉、两区、三界面”的空间景观结构。

“一脉”:指东湖水脉。

“两区”:由十八孔闸划分的北湖片区和南湖片区。北湖片区以偏人工化的城市公园景观为主;南湖片区以生态自然的湿地公园景观为主。

“三界面”:指CBD景观界面、东站片区景观界面、下沙片区景观界面。界面形成不同特色的城市景观,并通过若干绿廊形成城市建设区和公园绿地的渗透交融。

下沙片区位于滨海新城核心区南部,东接东海,西至环湖路,西南有天池山,区内有下沙黄金沙滩,山水资源条件得天独厚;是滨海新城核心区重要组成部分,滨海新城旅游业发展重要承载空间。

规划范围为:西至南阳山麓、东至东海、南至松下界、北至东湖湿地,规划范围总面积12.35平方公里。

该片区功能定位为以下沙滨海度假区为核心,集休闲、娱乐、运动、居住为一体的滨海度假区及旅游综合服务区。

规模: 规划总用地面积12.36平方公里,城市建设用地面积约10.11平方公里。规划居住人口规模约9.4万人。

规划结构: 规划总体布局形成“一核、一轴、一带、三片区”的规划结构。

“一核”:综合服务核——功能区(地区)级公共服务中心,包含商业、办公、文化、体育等综合功能,服务下沙片区及南部的松下片区,同时也为度假区提供旅游配套服务;

“一轴”:山海活力轴——上沙路和下沙路间地区形成山海活力轴,景观上形成由南阳山到海螺塔的视廊,功能上串联商业商务区、轨道站点、游客中心、体育中心、文化设施、下沙公园等节点,形成城市公共活动的主要轴线。

“一带”:滨海休闲度假旅游带——以规划新建的下沙滨海度假区为核心组成,通过滨海森林串联湿地、海滨沙滩等功能,是片区内休闲度假功能最重要的空间载体。

“三片区”:江田镇区综合发展片区——利用毗邻湿地的景观优势,发展为集宜居住区和街道服务等为一体的综合片区。下沙滨海宜居片区——主要为居住功能及相关配套设施,突出滨海度假特色。田园新镇特色片区——福北线以西布局以生态居住为主的片区。

用地布局: 规划最大限度保留沙滩和沿海防护林,建设滨海森林公园,保留片区优质自然景观资源,以绿色空间的营造提升周边的土地价值。滨海一线布局度假区功能,内侧布局城市居住和公共服务功能,通过开放空间体系串接各功能组团,形成一个整体的城市功能分区。

空间景观架构:

规划形成“山水林田湖草”为一体的网络状开放性绿地景观布局结构。以南阳山和山麓农田作为背景,结合沿海防护林带构建滨海绿色长廊,以区内河流水系及河岸绿地作为蓝绿走廊,结合河流交汇、规划街头公园、社区绿地等形成公园绿地节点,共同构成景观性和功能性协同的绿化景观网络系统。

详细内容可登陆福州市规划局官网查询